恵那山トンネルプロジェクトへ参加する1.2年前に、私は上司であるB部長、U主任研究員から、研究成果をまとめて博士号を取ってはどうかとの大変ありがたい助言をいただいた。

しかし、私は自分の研究レベルが、まだ不十分であると考えていた。そこで、2人の上司に「修士課程の指導教官であった京都大学工学部電気工学科の西川禕一教授のご指導を受けたい」と申し出たところ、快く了解を頂くことができた。

このご了解を得て、1974年4月から京都大学工学部電気工学科の西川禕一教授の研究室の社会人ドクターコースに入れて頂くことになった。この期間は原則として、毎週月曜日から木曜日までは伊丹の中央研究所で勤務して恵那山トンネルプロジェクト等の仕事をこなし、金曜日から週末の土・日曜日は京都大学で研究指導を受けるという厳しい期間となった。

1975年8月23日、恵那山トンネルが開通した。2年間集中して取り組んできたビックプロジェクトから解放され、私に以前の穏やかな研究生活が戻ってきた。恵那山トンネルのプロジェクト発足当時、道路交通の研究者は私1人であったが、プロジェクトの終了時には、道路トンネル、上下水道、鉄道、新交通システム等の社会インフラシステム研究分野には、7.8人の若い研究者が集まってきていた。

西川禕一先生のご指導により進めてきた「交通流配分の研究」も成果をまとめる段階を迎えていた。私は研究成果を2つの論文にまとめ、電子通信学会論文誌に投稿した。「交通流配分問題の均衡解を求める新しいアルゴリズム」と題した西川禕一先生と共著の論文は、1976年3月発行の電子通信学会論文誌に掲載された。また、恵那山トンネルに適用した換気制御の論文も、土木学会誌に投稿する準備がほぼ整った。

そのような状況を見ておられた西川禕一先生から、そろそろ博士論文をまとめるようにとのお話があり、博士論文の作成にとりかかることになった。論文を以下の5つのテーマから構成することとし、テーマ毎にストーリーを組み立てていくプロセスを続ける作業が始まった。

- 交通流配分問題に関する基礎的考察

- 交通流配分アルゴリズムの実用化に関する考察

- 交通の需要・供給の均衡問題に関する考察

- 道路交通流の状態モデルと状態推定

- 道路交通流の統計モデルと予測

自分の仕事の独自性を、先人の仕事とどのように違うのかを比較検証しながら主張することは、大変根気とエネルギーのいるものであった。

博士論文は1976年9月に出来上がった。これを京都大学に提出し、1977年2月3日午後に口頭試問、語学等の学力試験があった。口頭試問は、電気工学科から西川教授、木嶋教授、服部教授、岡田教授、土木工学科から佐々木教授が担当された。英語、独語の試験もあるということで大変緊張したが、私の実力をご存知なためか、あまり難しい質問は出なかった。

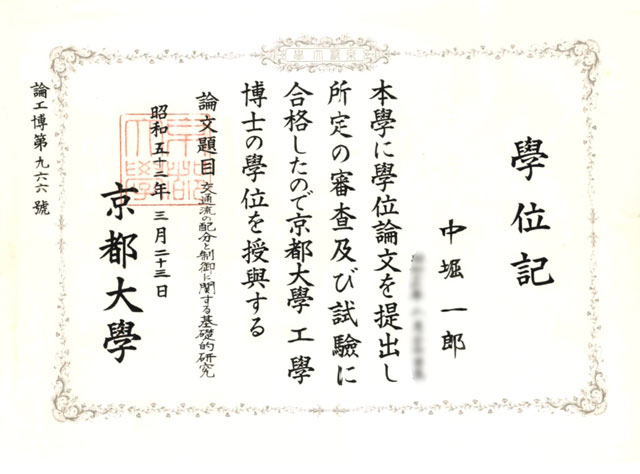

1977年3月28日に、京都大学で博士号を授与された。私の博士号授与を最も喜んだのは、父孝志であった。彼は京都大学電気卒の先輩であり、1956年に博士号を取得しており、自分の息子が博士号を取ったのが本当に嬉しかったのである。妻順子は、やっと博士号が取れ従来の家庭生活が戻ってくることを喜んだ。

博士号取得で、三菱電機研究所から時計を頂いた。恵那山仲間は、東京の三菱電機の寮に集まり、祝宴を開いてくれた。研究所に勤務するからには博士号取得を目指そうとしていた私の目標が達成され、これで中央研究所時代が終わることとなった。

なお、恩人である西川禕一先生は、2021年に新型コロナ流行の最中、帰らぬ人となられた。私は西川研究室の仲間と共に発起人となり、2024年10月19日、京都(宝ヶ池プリンスホテル)で西川禕一先生を偲ぶ会の事務局を務めさせていただき、西川先生の令夫人や2人のご令嬢と共に、先生を偲ぶことができた。

西川禕一先生のご恩は一生忘れることはできない。

参考文献:

[1] 中堀一郎 西川禕一「交通流配分問題の均衡解を求める新しいアルゴリズム」

電子通信学会論文誌 P192-199 昭和51年3月 Vol.J59-A.NO.3 Mar.1976

[2] 中堀一郎 西川禕一 中崎勝一「多種流配分問題についてのグラフ理論考察とアルゴリズム」

電子通信学会論文誌 P154-161 昭和52年2月 Vol.J60-A,NO.2 Feb1977

[3] 植木源治 中堀一郎 前田和男「長大道路トンネルにおける新しい換気制御法」

土木学会論文報告集 第265号 1977年9月 P83

[4] 中堀一郎「交通流の配分と制御に関する基礎的研究」京都大学学位論文 昭和51年9月